INVESTIGACIÓN | Colombia abandonó sus fronteras y amenaza a través de su paraeconomía y paramilitares con una “guerra difusa” a Venezuela

“Guerra difusa” en la frontera colombo-venezolana, es el título de una investigación especial realizada por Franco Vielma y publicada por el Instituto Samuel Robinson para el pensamiento original, que va develando diversas realidades políticas, sociales, económicas y militares del Estado colombiano a lo largo de al menos 80 años que han explotado en este siglo XXI contra la seguridad y paz de Venezuela.

El trabajo describe a grandes rasgos la configuración de un “hábitat para-económico» idóneo para un país penetrado por el narcotráfico, compuesto por diversas actividades que dan cuerpo al tejido criminal colombiano y, luego, su extensión en grupos paramilitarizados e irregulares que tratan de introducirse en el lado venezolano, especialmente durante el ascenso de gobiernos como el de Álvaro Uribe Vélez y del actual mandatario Iván Duque.

La grave amenaza a la seguridad fronteriza se ve aumentada por parte del cese de las relaciones binacionales entre Venezuela y Colombia desde 2019, cuando el gobierno colombiano ha pretendido desconocer la legitimidad del gobierno venezolano para respaldar a un autoproclamado “presidente interino” en una calle caraqueña, refiere el trabajo de investigación.

La negación a entablar la interlocución política, la ausencia de mecanismos de colaboración intergubernamental y políticas de control y gestión interinstitucional de la frontera por parte de Colombia, ha permitido un clima ideal para la aceleración de delitos y fenómenos que degradan la ley y la seguridad estratégica para ambos países, pero con mayor énfasis contra Venezuela.

Este contexto delineado desde el ámbito estrictamente político ha traspasado al ámbito de los marcos juridisccionales binacionales para la atención de amenazas construidas sobre estructuras criminales. El desarrollo del conflicto histórico en Colombia es pieza clave y punto de partida, que explica la degeneración de una economía nacional basada en ilegalidades, narcotráfico, lavado de dinero, abandono de sus fronteras y el crecimiento de la presencia de grupos irregulares tanto en estas líneas divisorias internacionales como en todo el territorio neogranadino.

Hábitat “paraeconómico”

Los resultados de la investigación constatan que existe una economía “informal”, “paralela”, estructurada en el corredor fronterizo entre Venezuela y Colombia, que se encuentra atravesado por un marco de total ilegalidad. Además, la economía “formal” está asociada a ilícitos económicos, cambiarios, monetarios, contrabandistas y de otras índoles, que revisten actos ilegales altamente lesivos para la vida económica venezolana.

El desarrollo de esta economía “paralela” fronteriza, está fuera de los marcos de regulación en ambos países, pero en otros casos dentro de la legalidad en el lado colombiano, cuyo Estado permite las actividades criminales como el contrabando, la extracción de bienes desde Venezuela a Colombia, así como el narcotráfico y paramilitarismo como elementos medulares de su economía.

Esta “paraeconomía” fronteriza derivadas del narcotráfico y el paramilitarismo, se reflejan en el lavado y legitimación de capitales, es decir, la incorporación al tejido real de la economía colombiana y fronteriza de recursos provenientes de estas actividades criminales. El flujo de dinero sucio a las actividades económicas “formales” e “informales”, da así cuerpo a un complejo hábitat económico atravesado por irregularidades que son, en la mayoría de los casos, altamente dañinas a la vida cotidiana en Venezuela.

Por el contrario, la legitimación de capitales del narcotráfico como centro de la paraeconomía en Colombia son registrados con gran énfasis por las propias autoridades colombianas como una actividad en auge durante los años 80 y 90 del siglo XX.

Esta realidad la reconoce un informe de evaluación de riesgos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América, publicado en 2018 sobre las drogas exportadas desde Colombia y otros países de producción y tránsito:

- “Gran parte del dinero generado en los Estados Unidos por las ventas minoristas ilegales de drogas se queda en los Estados Unidos, dinero que es generado por mayoristas u organizaciones transnacionales de narcotráfico más grandes. El dinero de la droga que sale de los Estados Unidos generalmente fluye a Colombia y México (…) como puntos de tránsito y centros intermedios de lavado de dinero”.

El informe señala que Colombia es un “puerto seguro” para el lavado de esas ganancias.

En 2015, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los EE.UU. dio detalles sobre el esquema de funcionamiento de lavado:

- “En un esquema típico de TBML, conocido como el Mercado Negro de Cambio de Peso (BMPE), los narcotraficantes estadounidenses venden sus ganancias (denominadas en dólares) con un descuento a corredores de dinero colombiano, quienes a su vez venden la moneda a tasas de mercado inferiores a empresas sudamericanas que lo necesitan para comprar bienes estadounidenses. Aunque los corredores venden los dólares estadounidenses a comerciantes sudamericanos, los corredores típicamente harán el pago en su nombre a los exportadores estadounidenses”.

El referido informe, a modo de alerta del Departamento del Tesoro estadounidense, conecta el aumento en el consumo de cocaína de la población estadounidense al crecimiento del narcotráfico en Colombia, apoyándose en cifras certeras.

Además, estima una cifra del dinero del narcotráfico que estaría ingresando a Colombia por la vía del lavado de capitales. Dice textual el documento:

- “El consumo de cocaína en los Estados Unidos aumentó entre 2015 y 2016, según la DEA, y es probable que continúe aumentando debido a la creciente producción de cocaína en Colombia, la fuente principal para cocaína incautada y probada en los Estados Unidos. Organizaciones mexicanas de narcotráfico dominan el transporte de cocaína en todo Estados Unidos. La distribución a nivel minorista se realiza por grupos criminales locales de Estados Unidos y pandillas callejeras. La DEA estima que aproximadamente de $5 mil millones a $10 mil millones de ganancias de cocaína se lavan en Colombia cada año”.

Este dinero que ingresa a la economía colombiana, según el sistema explicado por el Departamento del Tesoro estadounidense, se sumaría a lo generado en el mercado colombiano de drogas que, según Naciones Unidas contra el Crimen Organizado (UNODC), se estima en 2.700 millones de dólares al año.

Es decir, para el gobierno estadounidense y para el sistema de Naciones Unidas hay unos 12.700 millones de dólares que cada año fluyen en Colombia, generados a partir las actividades del narcotráfico, modulando de manera estructural una paraeconomía financiada por el narcotráfico.

Como factor antecedente, una alerta de la FinCEN en el año 1997 explica a profundidad cómo funciona la estrategia binacional del lavado de capitales:

- “El método de intercambio de peso en el mercado negro colombiano es el sistema de lavado de dinero más eficiente y extenso en el hemisferio occidental. Está diseñado para maniobrar alrededor de los requisitos de informes de la Ley de secreto bancario de EE.UU. (BSA), que impide transacciones anónimas de divisas a gran escala que ocurren en los Estados Unidos”.

Un informe de la UNODC, publicado en 2011, estima cifras sobre el uso de los fondos ilícitos generados por el narcotráfico como un mecanismo de inversión en áreas económicas legales. Se trata de una incorporación, claramente estructurada, de dinero sucio en el tejido económico real:

- “Alrededor del 80% de los ingresos criminales eran invertidos; el 57% del total se destinó a ‘inversión convencional´ (bienes raíces, banca, valores) y el 23% se invirtió directamente en diversas actividades comerciales, principalmente tiendas, hoteles y burdeles”.

Para 2018, recogiendo información suministrada por el presidente del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), Juan Daniel Oviedo, el periódico La República informó:

- “La economía colombiana creció 2,7% tras presentar los resultados preliminares del Producto Interno Bruto del año pasado. Según el director de la entidad, en términos reales el crecimiento de la economía colombiana el año pasado (2017) fue $854 billones, y en términos corrientes el PIB fue de $976 billones (…) De acuerdo con la entidad, las tres actividades líderes que contribuyeron al resultado anual fueron administración pública y defensa, educación y salud (4,1%); comercio al por mayor y al por menor, transporte, alojamiento y servicios de comida (3,1%), y actividades profesionales, científicas y técnicas (5%), que en conjunto contribuyeron en 1,6 puntos porcentuales al PIB de 2018”.

Según esta información, el crecimiento de la economía colombiana oscilaría en 122 billones (de pesos colombianos), cifra que contrasta enormemente con los 10 mil millones de dólares que anualmente se estarían lavando en Colombia producto de las ganancias del narcotráfico en los Estados Unidos. Pese a la contradicción, Washington y Bogotá coinciden en grandes operaciones de lavado de capitales en la nación neogranadina.

Casas de cambio contra Venezuela

En ciudades como Cúcuta y Maicao, el florecimiento de un sinnúmero de actividades comerciales “legales” pero la mayoría vinculadas a capitales del narcotráfico, son también otras formas paraeconómicas. Una de ellas ha sido el histórico contrabando de gasolina venezolana hacia Colombia, producto venezolano que también usan los narcotraficantes colombianos para la producción de cocaína.

Pero el elemento más grave parte del auge de las “casas de cambio” en Colombia. Los sistemas cambiarios que existen en el lado colombiano de la frontera son dañinas para la economía venezolana, y no existen con esas características en ninguna frontera de otros países.

La Cámara de Comercio de Cúcuta y el Banco de la República de Colombia contabilizaron para el año 2015 unas 523 firmas “registradas legalmente” para la actividad, mientras que se estimaba un similar número de casas de cambio informales solo en el Departamento de Norte de Santander. En la ciudad fronteriza de Maicao de Colombia, tenían presencia unas 370 firmas registradas y un similar número de “cambistas informales”.

Este tipo de actividad, cuantiosa y numerosa que no se justifica ante la densidad poblacional de ambos países en esa frontera, significa un tejido financiero que, aunque es legal y tiene una denominación informal que no es reprimida en Colombia, es símbolo representativo de una paraeconomía estructurada, altamente inferida por el lavado de capitales.

Este hábitat financiero claramente alterno a los sistemas bancarios regulares, estructurado sobre las actividades cambistas en la frontera binacional hizo que a finales de los años 90 y mediante el auge del narcotráfico, el lavado de capitales y presiones de factores económicos del lado colombiano, el gobierno de Colombia, a cargo del presidente Andrés Pastrana, procediera a dar cuerpo a una legislación marco que regiría desde entonces y hasta hoy. Es la publicación de la aún vigente “Resolución Externa N° 8 del año 2000” que legaliza toda la paraeconomía ilegal y el contrabando extractivo desde Venezuela.

A esto se suma el modelo de desarrollo colombiano que se basa en beneficios para el centro del país, mientras relega y no da ninguna atención a la población que habita en el eje oriental, en los territorios de La Guajira, Norte de Santander, Santander y Arauca, que son representativas de altos índices de pobreza estructural.

Para el 2019, unas 4 de cada 10 personas son pobres en el Norte de Santander y La Guajira, según estudios de Pobreza Monetaria y Multidimensional del DANE (Colombia). Son estas regiones colombianas las que colindan con los estados venezolanos Zulia y Táchira.

Las inercias estructurales de la economía colombiana han propiciado que el gentilicio del lado colombiano se asocie y desarrolle en relaciones de mutualismo con la vida venezolana y sus regiones próximas a la frontera, cuestión que ha servido para el desarrollo de actividades comerciales y flujo humano con diversos propósitos de un lado al otro del corredor binacional, en un devenir de más de 80 años de alta actividad.

Según el ministro de Estado para la Nueva Frontera de Paz en Venezuela, Gerardo Izquierdo Torres, consultado para esta investigación, “el corredor colombo-venezolano es el corredor fronterizo más activo del continente, lo que ha hecho de este trecho territorial un espacio-territorio sumamente permeable y altamente vinculado”, lo cual indica que lo que ocurre de un lado de la frontera se aprecia al otro lado. Es lo que el ministro define como “la frontera social”.

La irradiación del conflicto colombiano implicaría el desplazamiento a la frontera y también al territorio venezolano por vía de la “frontera social”, de un conjunto de complejidades, guerrillas, paramilitares, narcotráfico y refugiados colombianos.

Guerra híbrida narcoparamilitar

Tales espacios en ambas naciones están claramente atravesados por los fenómenos derivados del crimen trasnacional, por la guerra en Colombia que se desarrolló durante décadas y por la posibilidad de que mediante el espacio fronterizo sea configurado un Estado portátil, difuso, una “zona difusa” que, tal como refiere el Ministro venezolano Izquierdo Torres, implica con diversas modalidades una zona de guerra híbrida contra Venezuela, “en el marco de una agenda destituyente contra sus autoridades chavistas, a cargo de factores estadounidenses apoyados en instancias de la parainstitucionalidad colombiana”, señala el ministro venezolano.

El motivo de estas acciones estaría delineado en el interés sobre recursos estratégicos de Venezuela, como los más de 300 mil millones de barriles de crudo en reservas que podrían ser objeto de interés de factores estratégicos estadounidenses, así como también de factores de la vida colombiana que proyectan rentabilidad política y económica a expensas de una disolución de la institucionalidad en Venezuela, y para lo cual es necesario desconocer toda legitimidad de la democracia venezolana.

La “guerra difusa” histórica que han desarrollado fuerzas regulares e irregulares del lado colombiano, se intenta trasladar a suelo venezolano, esta vez contra el Estado venezolano, mediante modalidades de nuevo tipo, con fuerzas beligerantes y no beligerantes como actores difusos en el terreno.

El traslado de los efectos de la guerra a Venezuela ha ido desde lo militar al flujo humano. Las amenazas actuales a la seguridad fronteriza binacional están en la continuación de la guerra por otras modalidades, con la proliferación de bandas criminales desde la supuesta desmovilización de las fuerzas paramilitares en el marco de la Política de Seguridad Democrática de Álvaro Uribe.

En un informe presentado en 2017 por el Council On Hemispheric Affairs, se detallan algunos de los elementos descriptivos sobre la política de Seguridad Democrática y el Plan Colombia, que implicaron una etapa cruenta de la guerra en Colombia a expensas de políticas de Estado y otras de “paraestado”, que impulsaron un auge del conflicto y su irradiación tanto a la periferia del territorio colombiano como a suelo venezolano.

Luego del desarme de las FARC-EP, el conflicto también se ha trasladado a la continuidad de mafias de tipo paramilitarizadas, referidas por el gobierno de Colombia como Bandas Criminales (BACRIM) en un ejercicio probablemente reduccionista del tinte político de estas organizaciones, las cuales son autodeclaradas organizaciones abiertamente antiguerrillas, antiizquierda, antichavistas y anticomunistas. Dejan un matiz de clara oposición a las formas de institucionalidad existentes en Venezuela desde el auge de la Revolución Bolivariana como realidad política de esta nación.

La evolución de las fuerzas paramilitares de derecha a modalidades criminales, en Colombia, es reconocido por las propias instituciones colombianas.

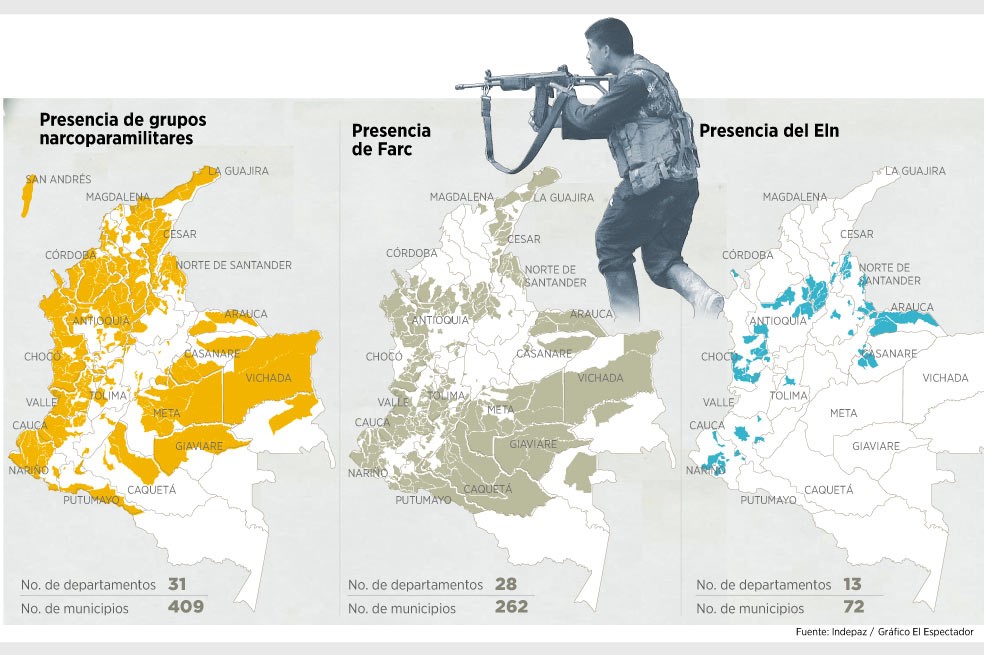

Un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia, publicado durante 2013 y referido por el medio colombiano El Espectador, señaló que las bandas criminales hicieron presencia en 409 municipios de 30 departamentos de Colombia, es decir, en cerca del 30% de los municipios (ver infografía).

- En 285 de ellos hubo una presencia consolidada por parte de estas organizaciones criminales, mientras en otras 76 poblaciones hubo riesgo de que estos grupos armados ilegales se consolidaran del todo.

La institución refiere que Uribe fue el arquitecto de la Ley de Justicia y Paz de Colombia, que tenía como objetivo desmovilizar a los grupos armados de las llamadas «Autodefensas de Colombia» (AUC), pero en la práctica, otorgó a los paramilitares una amnistía de facto. La ley permitió que estos paramilitares propiciaran el surgimiento de BACRIM, grandes organizaciones de narcotráfico que están dirigidas principalmente por exmiembros de las AUC. La presencia de estos grupos todavía constituye una de las mayores amenazas para la seguridad de Colombia.

- Además de la corrupción, Colombia sufrió algunos de sus abusos de derechos humanos más atroces durante la presidencia de Uribe. Entre estos abusos estaban las ejecuciones extrajudiciales de miles de combatientes de las FARC, así como el escándalo de falsos positivos en el que las fuerzas militares de Colombia mataron al menos a 5.000 civiles, los vistieron como guerrilleros y obtuvieron pagos en dinero del Gobierno.

- La militarización extrema del país, con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, condujo al desplazamiento de millones de personas de comunidades vulnerables. Esta escalada de violencia y militarización del país también condujo al asesinato de cientos de sindicalistas, periodistas y defensores de los derechos humanos a manos de las fuerzas gubernamentales, paramilitares y las FARC”.

Al referirse a los grupos paramilitarizados, un informe presentado recientemente por el Centro de Memoria Histórica del Gobierno de Colombia, refleja la siguiente situación:

- “Sobre los grupos armados surgidos del controvertido proceso de negociación y desmovilización con las AUC, en el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), plantea que existen dos grandes constantes detrás del fenómeno paramilitar:

- 1) La configuración particular del Estado colombiano y la promoción durante mucho tiempo de diseños institucionales que incentivaron el uso privado de la violencia y la provisión de seguridad.

- 2) La persistencia de economías ilegales e informales, particularmente en el ámbito regional que, además de demandar cierto tipo de ofertas de regulación privada, han constituido la única vía de acceso e integración de un conjunto significativo de comunidades y poblaciones locales (…) La persistencia de economías ilegales ligadas con el narcotráfico y la explotación ilegal de materias primas (entre otras), sumado a la baja o corrupta presencia estatal, se encuentran en la base del fracaso de los procesos de desmovilización, la emergencia y el consecuente y posterior aumento de la violencia”.

Duque y la violencia contra Venezuela

Ante esta realidad, el cese de las relaciones binacionales especialmente por parte del gobierno actual de Colombia, que se niega a la colaboración entre países a la que está obligado por el Derecho Internacional, solo acentúa la conformación de un corredor de inestabilidad y la profundización del riesgo en materia de seguridad estratégica en las fronteras compartidas.

El agotamiento de las formas institucionales para el seguimiento y aplicación de los acuerdos en materia de seguridad y acorde a lo refrendado por ambos países en las convenciones internacionales, a causa de la pérdida de las relaciones interinstitucionales y cese de relaciones entre gobiernos es, en efecto, un factor acelerante de los riesgos y, sobre este ítem, Colombia tiene perfecto conocimiento de dicho saldo, lo cual deja clara su intencionalidad, concluye la investigación. /JML